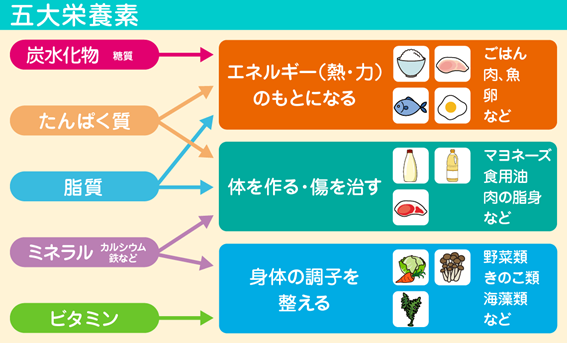

三大栄養素とは、炭水化物(糖質)、脂質、タンパク質の3種類であり、私達が必要な栄養素として、重量の大部分を占めています。また、生命活動に必要なエネルギーの全てをこの三大栄養素によって得ています。脂質などはエネルギー源として疎まれる場合もありますが、必須脂肪酸のように身体に不可欠な栄養素も含まれます。

このページはカテゴリーページにあります通り主に食生活アドバイザーの問題を参考にした10問の正誤式の問題があります。見出し(目次)の文章を正しいか間違っているかを考え、間違っている場合は正しい表現を考えてみて下さい。

※中級バイオ技術者認定試験を想定したタンパク質、糖質、脂質も含む生化学的に解説したカテゴリーはこちら

※管理栄養士国家試験を想定した三大栄養素、脂質の分析、脂質の酸化までを食品学的に解説したカテゴリーはこちら

次のページ、また以下の動画にて、三大栄養素について詳細に解説しています。