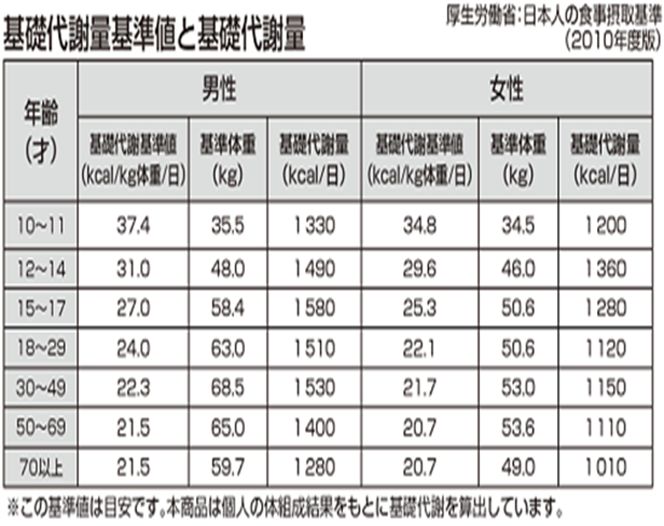

エネルギー代謝とは、摂取した栄養素が消化吸収された後に、私たちの身体活動に必要なエネルギーへと変換される過程になります。エネルギー代謝を理解することで、ダイエットやメタボリックシンドロームの予防にも繋がります。例えば、一般的に耳にする「基礎代謝」について、このページを読むことで誤解に気付くかもしれません。

このページには、エネルギー代謝に関する10問の正誤式の問題があります。見出し(目次)の文章を正しいか間違っているかを考え、間違っている場合は正しい表現を考えてみて下さい。

※このページの趣旨はカテゴリーページ「食生活と健康」を参照してください。

以下は、このページを解説した講義動画になります。